研究活動Activity

「社会に要請に応える新しい科学技術」に関する研究を推進するために機動性のある研究体制を構築しています。

神戸大学大学院工学研究科の鈴木望講師、広島大学の灰野岳晴教授の研究グループは、キラル分子の選択的認識や分離、触媒反応に重要な「ホスト–ゲスト相互作用」において、従来の不斉増幅現象(*1) を凌駕する高効率な「超・不斉増幅(superamplification of asymmetry)」を記述する新しい理論モデルを構築しました。本研究は、複数の結合部位をもつ「ねじれたホスト分子(twisted host)」が示す協同性と選択性を解析するもので、今後の高機能キラル材料設計に新たな指針を与える成果です。

本研究成果は、2025年10月27日に、アメリカ化学会が発行する「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。

ポイント

・ねじれ構造をもつホスト分子とキラルゲスト分子の1:2および1:n相互作用を解析する新規平衡モデルを提案した。

・1:n相互作用において、ホスト–ゲスト相互作用とらせん構造のそれぞれが示す強い協同性によって発現する「超・不斉増幅現象」を初めて理論的に定式化した。

・モデルをマクロサイクルや、三重らせん金属錯体 (メタロヘリケート) などの系に適用し、実験結果の再現並びに超・不斉増幅現象の実証に成功した。

背景

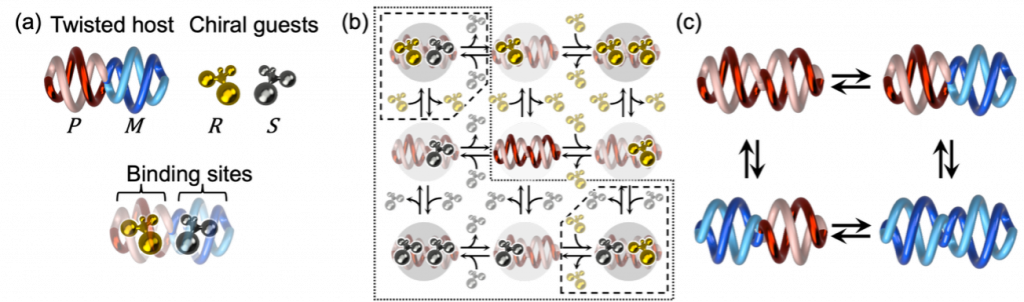

ホスト–ゲスト相互作用は、分離、触媒、センシングなどの幅広い応用分野において中心的な役割を担っています。中でも、ねじれ構造を有するホスト分子とキラルゲスト分子との相互作用 (図1a) は、エナンチオマーを識別・分離する光学分割、不斉選択的な反応制御を可能とする不斉触媒、およびキラル化合物を高感度に検出するキラルセンシングなどへの応用が期待されています。

特にホストとゲストが1:2で相互作用するホスト–ゲスト系では、最初のゲスト結合が次の結合能に影響を与える「アロステリック効果 (allosteric effect)」が生じます。例えば、キラルゲストのエナンチオマー (R体, S体) のうち、例えばR体が最初に会合すると、もう一方のエナンチオマーであるS体が会合できなくなる協同的な会合が起き、図1bの破線の構造が著しく不安定になります。

また、ねじれ構造を有するホストとゲストが1:2で会合する系 (図1c) では、左巻き (M型) と右巻き (P型) のねじれ構造が互いに影響し合い、協同的に変化する場合があります。不安定な中間構造 (PMやMP) が排除されると、ホストはM、またはPいずれか一方向のねじれ構造 (MMまたはPP) を優先的に形成します。さらに、キラルな置換基を導入したり、キラルゲストと相互作用させたりすると、対称性が破れてMのみ、またはPのみのらせん構造が安定化します。このようなねじれ構造に由来する協同性によって、わずかなキラリティーの偏りが、らせんの巻き方向の大きな片寄りを増幅させ、不斉増幅 (amplification of asymmetry) を引き起こします。

図1. (a) 2つの結合部位をもつホスト分子と, キラルなゲスト分子. (b) ねじれ構造を有するホスト分子とゲスト分子の結合平衡. 図では, ホストはPPの立体配座をとっている. (c) ねじれ構造を有するホストの構造.

研究の内容

本研究では、著者らが以前提案した左右にねじれた立体配座を有するホスト分子とゲスト分子の1:1相互作用を解析するホスト–ゲストモデル (Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202413340) を拡張し、1:2及び1:nのホスト–ゲスト相互作用を解析するモデルを開発しました。特に、1:nのホスト–ゲスト相互作用については、以前報告したらせん高分子の不斉増幅を表す数式において、比較的短いポリマーの場合の数式 (MRHGモデル) と一致しました (J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 19751)。

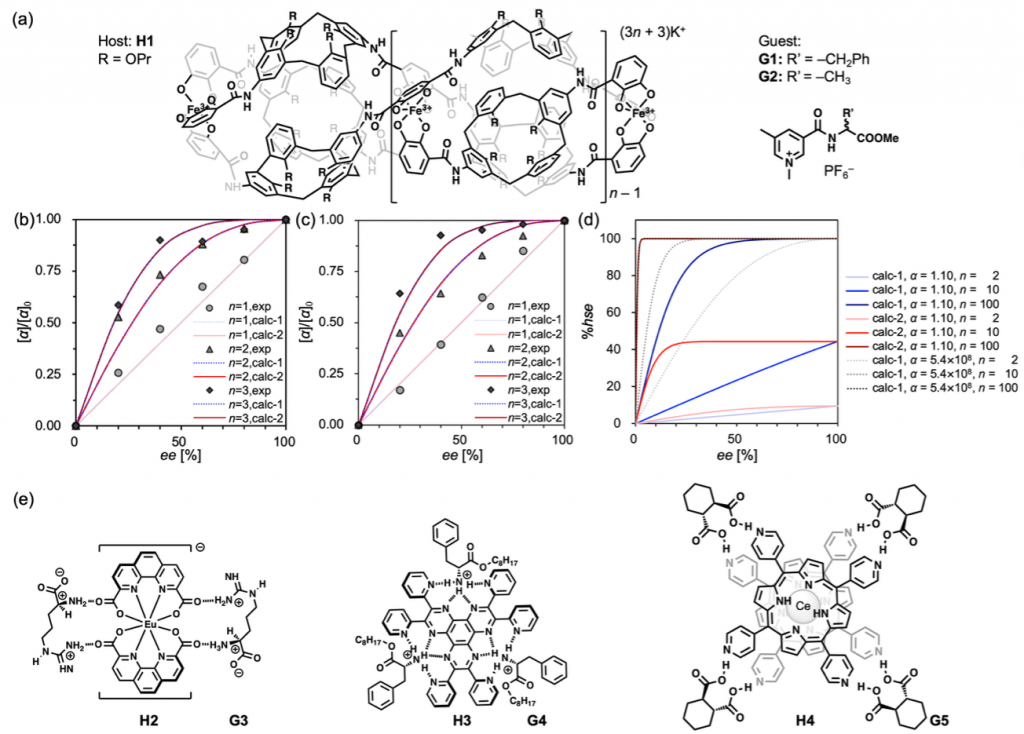

しかし、1:nのモデルを灰野教授らが報告している三重らせん金属錯体に適用すると、「著しく高いエナンチオ選択性」 (extremely high selectivity) (α = 5.4×108) を示すことが明らかになり、本現象を「超・不斉増幅」と命名しました (図2b, 2c, calc-1)。また、超・不斉増幅は一方のゲストのエナンチオマーが一つ相互作用すると、もう一方のエナンチオマーが相互作用できなくなる「相互に排他的な会合」 (mutually exclusive binding) を仮定しても説明できることもわかりました (図2b, 2c, calc-2)。超・不斉増幅が、「著しく高いエナンチオ選択性」に由来するか、「相互に排他的な会合」に由来するかは、ラセン方向過剰率 (hse)(*2) [%] とゲストの鏡像体過剰率(ee)(*3) [%] のプロットから判定することができます。図2dには、通常の不斉増幅 (calc-1, α = 1.10)、エナンチオ選択性が低い場合の相互に排他的な会合 (calc-2, α = 1.10)、著しく高いエナンチオ選択性 (calc-1, α = 5.4×108) を仮定した場合のプロットを示します。まず、「通常の不斉増幅」とそのほかのプロットとの比較から、超・不斉増幅の一種である「相互に排他的な会合」や、「著しく高いエナンチオ選択性」がより低いee [%] でも高いhse [%]を示すことがわかります。これは、従来の不斉増幅に対する超・不斉増幅の優位性を示すものです。また、「相互に排他的な会合」と「著しく高いエナンチオ選択性」は、波形こそ同一であるものの、最大のhse [%] が異なることがわかります。このように、αが比較的小さい相互に排他的な会合であれば、そのメカニズムを特定できることがわかります。

図2. (a) 灰野教授らが報告している三重らせん金属錯体のホスト–ゲスト系. (b) キラルゲスト G1 とホスト H1の系における相対的な光学活性強度 [α]/[α]₀とゲストのee [%]のプロット. (c) キラルゲスト G2 とホストH1の系における [α]/[α]₀とゲストのee [%] のプロット. (d) 通常の不斉増幅 (calc-1, α = 1.10), エナンチオ選択性が低い場合の相互に排他的な会合 (calc-2, α = 1.10), 著しく高いエナンチオ選択性 (calc-1, α = 5.4×108) を仮定した場合のプロット. (e) 超・不斉増幅を示すその他の化合物 (H2/G3 および H3/G4) , およびその可能性を有する化合物 (H4/G5) の化学構造.

今後の期待

超・不斉増幅を示すキラルホストは、単純な吸着操作によって高濃度なラセミ体から100%eeのキラル化合物を分離する光学分割、ラセミ前駆体からホモキラルポリマーを合成する不斉触媒、高感度なキラルセンシングを可能にする新しい原理です。また、もし、超・不斉増幅を示す系がペプチドやタンパク質などで確認されれば、協同的なねじれ構造とホスト–ゲスト相互作用が生命ホモキラリティ(*4) の発現に寄与した可能性も考えられます。

謝辞

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) (JP25H00897) (T.H.)、基盤研究(B) (JP21H01740) (N.S.)、学術変革領域 A (JP23H04873) (T.H.)、若手研究 (Y.O.) (JP25K18087) 松籟科学技術振興財団 (N.S.)、向科学技術振興財団 (N.S.)の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル

Twisted Host–Guest Systems Exhibit Superamplification of Asymmetry via Coupled Strong Association and Helicity-Driven Cooperativity

著者

Nozomu Suzuki,[a],* Kazuya Miyata,[a] Yudai Ono,[b] Yutaro Yamasaki,[c] Takeharu Haino[b,c],*

[a] Department of Chemical Science and Engineering, Graduate School of Engineering, Kobe University, Rokko, Nada, Kobe 657-8501, Japan

[b] International Institute for Sustainability with Knotted Chiral Meta Matter (WPI-SKCM2), Hiroshima University, 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima, 739-8526 Japan

[c] Department of Chemistry, Graduate School of Advanced Science and Engineering, Hiroshima University, 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima, 739-8526 Japan

*Corresponding Author

掲載誌

Journal of the American Chemical Society

公表日

2025年10月27日 (オンライン公開)

用語解説

不斉増幅 (*1)

低い純度の鏡像体から、高い純度の鏡像体が得られる現象。本研究では低い光学純度のゲスト分子から高い光学純度のらせん構造が得られる現象を指す。

ラセン方向過剰率 (hse) (*2)

試料中に存在する右巻き (P型) および左巻き (M型) らせん構造のそれぞれの物質量の百分率 (mol%) を求め、それらの差をとったもの。

鏡像体過剰率 (ee) (*3)

試料中に含まれる2つの鏡像異性体 (R体とS体など) それぞれの物質量の百分率 (mol%) を求め、その差をとったもの。

生命ホモキラリティ (*4)

地球上の生命体において、アミノ酸や糖といった生体分子が、特定の一方の鏡像異性体 (たとえば L-アミノ酸や D-糖) のみから構成されている現象。

リンク先

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 http://www.cx.kobe-u.ac.jp/