研究活動Activity

「社会に要請に応える新しい科学技術」に関する研究を推進するために機動性のある研究体制を構築しています。

神戸大学大学院工学研究科の堀家匠平准教授、舟橋正浩教授、小柴康子助手らの研究グループは、産業技術総合研究所の衛慶碩上級主任研究員らと共同で、熱輸送および放熱機構を搭載した熱電キャパシタモジュールを開発し、自然放熱条件下での熱電発電とIoTセンサの駆動に成功しました。

本研究成果は、2025年5月24日、Chemical Engineering Journal誌にてオンライン掲載されました。

ポイント

・熱電変換機能を備えたスーパーキャパシタ(熱電キャパシタ)のモジュール化によって、昇圧回路無しで温度差を4 V以上の開放端電圧に変換可能な素子を開発

・熱電キャパシタモジュールによる発電で、7つの汎用センサ(加速度、地磁気、温度、湿度、気圧、照度、紫外線)とBluetoothを搭載した市販IoTセンサのコールドスタートを達成

・熱輸送機構としてのヒートパイプと放熱機構としてのヒートシンクを熱電キャパシタモジュールに搭載することで、自然放熱での発電を実現

・電圧検出ICの設計と最適化によって、無線センサへの断続給電を実証

背景

モノのインターネット(IoT)の普及が進む中、モノの情報をモニタし無線送信するIoTセンサの電源をいかに確保するかが課題となっています。トリリオンセンサとも呼ばれる膨大なセンサのすべてに対し、電池交換や配線などのメンテナンスを施すことは困難であり、ワイヤレスでメンテナンスフリーな給電技術が求められています。

環境中の微小なエネルギーをもとに、IoTセンサの各ユースポイントで電力を作り供給する技術は“環境発電”と呼ばれ、世界中で研究開発が行われています。中でも、工場、発電所、家庭のあらゆる場所で発生する排熱を電気に変換する“熱電発電”は、環境発電技術の有力候補として注目されています。

従来、固体の導電性材料に温度差を与えることで電圧が発生する“ゼーベック効果”を用いた熱電発電技術が盛んに研究されてきました。しかし、発生する電圧は温度差1℃あたり数百μVと小さい課題がありました。

また、給電対象となるセンサ回路は数ボルトの電圧を要することから、熱電素子からの入力電圧を、昇圧回路(DC-DCコンバータ)を介してボルトオーダーに昇圧する必要がありました。環境発電用昇圧回路は未だ高価な上、昇圧時に大幅なエネルギーロスを生じることから、昇圧回路を介さず、熱電素子で生み出した電力をセンサに直結可能な技術が求められています。

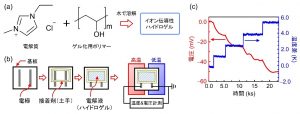

研究グループはこれまで、図1aのレドックスフリー電解液を電極で挟んだ構造(図1b)に温度差を付与することで、図1cのように巨大な開放端電圧が発生することを見出してきました(ACS Applied Materials & Interfaces 12(39), 43674-43683 (2020); Journal of Materials Chemistry C 9(44), 15813-15819 (2021))。この時の熱起電力は、温度差1℃あたり約10,000μVと、一般的な固体熱電材料の数十~数百倍に達します。加えて、電気二重層電位の非対称化やソレー効果に基づくイオン拡散が、当素子における熱起電力の発生メカニズムであることを理論的に解明してきました(ACS Applied Materials & Interfaces 17(3), 4984-4995 (2025))。

図1. (a) 電解質とポリマーの構造式.これらを水に溶解することでハイドロゲルを調製し,電解液として使用した.(b) デバイスの作製方法と評価方法.温度差を与え,温度と電圧を同時に計測した.(c) 与えた温度差と発生電圧.

さらに、この構造を図2のように11列並べ電極で直列接続したモジュールを組むことで、昇圧回路を介すことなく2 V以上の電圧を発生させられることや、電圧検出ICを用いることでIoTセンサに対し断続的に電力を供給できることを実証してきました(Advanced Materials Technologies 9(11), 2301849 (2024))。

この断続給電はキャパシタ動作そのものであり、直流電流が素子中を連続的に流れる固体熱電材料とは決定的に異なることから、熱的に充電可能なスーパーキャパシタという意味で、当素子を「熱電キャパシタ」と名付け開発を進めて来ました(神戸大学大学院工学研究科・工学部 Research Topics 2024年3月13日)。

図2. 熱電キャパシタモジュールの写真と電極構造.

一方、熱電素子を工場排熱などに適用する場合、熱源とセンサの利用箇所が必ずしも空間的に一致しているとは限らないほか、実用的には熱電素子を熱源に設置し、空気への自然放熱にて温度差をつけることになるため、熱源から発電素子まで熱を直結させるための熱輸送や放熱を最適化する「サーマルマネジメント」の概念も取り入れて設計する必要があります。

研究の内容

研究グループはまず、給電対象としてμPRISM(Micro Programmable Remote IoT Sensor Module; μPRISM EDAMP-2BA101)に注目しました。μPRISMは7つの汎用センサ(加速度、地磁気、温度、湿度、気圧、照度、紫外線)とBluetooth 4.0が搭載された市販IoTセンサであり、そのコールドスタート(無充電状態から電力を供給し駆動させる)に必要な電圧と電流はそれぞれ4 Vと5 mAです。熱電キャパシタで作った電力で、μPRISMの全センサと無線送信器をコールドスタートさせることができれば、他の汎用的なIoTセンサにも適用できるポテンシャルを持つと言えます。

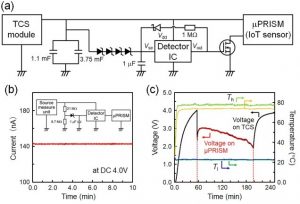

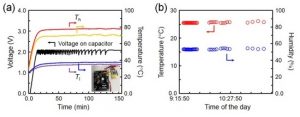

これまでに見出した熱電キャパシタで20列のモジュールを作製するとともに、新たに設計した図3aの電圧検出回路にてμPRISMへの給電を行いました。使用した電圧検出IC(Detector IC)自体の消費電流は4.0 V印加において140 nA程度と極めて小さく(図3b)、制御回路によるエネルギー損失はわずか2%程度に抑えられています。

熱電キャパシタモジュールに約60℃の温度差を与えたところ、4 Vの起電力を得ることができました(図3c)。予め設定した電圧検出ICの閾値(4 V)に電圧が到達すると、モジュール側の電圧は減衰し、このタイミングでμPRISM内のコンデンサ電圧が上昇していることから、μPRISMの給電実証に至ったと言えます。

図3. (a) 熱電キャパシタモジュール(TCS module)からμPRISMまでの回路構成.(b) 電圧検出ICに対してDC 4.0Vを印加した際に流れた電流.(c) 熱電キャパシタモジュールに与えた温度差(Th: 高温、Tl: 低温)と起電力およびμPRISM内のコンデンサ電圧.

しかし、上記のデモンストレーションにおいて、温度差は温度コントローラーを用いて強制的に与えたものです。実用上、熱電キャパシタモジュールの片側を熱源に設置し、もう一方は空気側に放熱させることで温度差を与える必要があります。また、工場排熱を例にとると、熱源とIoTセンサの動作箇所が空間的に必ずしも一致しているとは限らないほか、設置箇所にスペースの制約があることも考えられます。

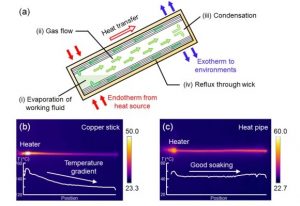

図4. (a) ヒートパイプの動作原理.(b) 銅の棒および(c)ヒートパイプの一端をヒーターで加熱した際のサーモグラフィ写真.熱伝導率が高い銅でも温度勾配が形成されるのに対し、ヒートパイプでは温度勾配がつかないほど熱が輸送されている.

この問題に対して研究グループは、熱電キャパシタモジュールに熱輸送および放熱機構を設けることで解決を目指しました。具体的には、熱輸送機構としてヒートパイプ、放熱機構としてヒートシンクを用いました。ヒートパイプは作動流体(典型的には水)を内包した金属パイプであり、流体の気液相転移を用い、無電力にて伝熱を行うデバイスです(図4a)。その熱輸送能力は一般的な金属よりも高く、図4b,cのサーモグラフィに示すように、殆ど温度勾配を生じないほど高効率に熱を運ぶことができます。

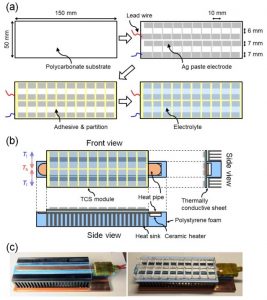

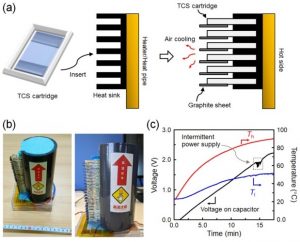

開発した素子構造は図5の通りです。基板の内側から外側に向かう方向の温度勾配を用いるために熱電キャパシタモジュールの配置を工夫して作製し(図5a)、その中央直下にヒートパイプ、さらにその両脇に断熱用の発泡スチロールを介してヒートシンクを設けました(図5b,c)。

ヒートパイプの一端に熱が入力されると、ヒートパイプの優れた熱輸送特性によって発電部まで熱が直結されます。下部に設けたヒートシンクは両脇から放熱するため、基板面内方向の温度差に変換され、熱電キャパシタの発電が可能となる仕組みです。すべての熱電キャパシタは直列つなぎであるため、各列の起電力が加算されます。

図5. (a) 自然放熱発電を実現するための熱電キャパシタモジュール構造.ヒートパイプとヒートシンクを搭載した熱電モジュールの(b) 概念図と(c) 写真.

この機構において、ヒーターを80℃に加熱したところ、図6aのように40℃程度の温度差が定常的に得られ、2 V以上の電圧が得られたことから、自然放熱による発電を実証することができました。図6aにおいて電圧値が上下していますが、これは電圧検出ICによって電荷制御が行われ、IoTセンサへの断続給電が行われていることに相当します。実際、電圧が減衰するタイミングで実験室内の気温や湿度の情報が無線送信され、スマートフォンにて受信を確認しています(図6b)。熱源とセンサ駆動箇所が離れている場合や、熱源付近のスペースが限られている場合でも、発電部まで熱を直結させることができるため、熱電素子の設置自由度が高まる仕組みと言えます。

図6. (a) 図5の自然放熱機構において熱電キャパシタに付与された温度差と発生した電圧.(b) 熱電キャパシタモジュールの自然放熱発電により駆動したIoTセンサから送信された温湿度情報.

一方、ヒートパイプの熱輸送方向は水平方向に限定されず、垂直方向にも対応可能です。研究グループは、図7a,bに示すように垂直方向型のカートリッジ型素子も試作し、同様にIoTセンサの駆動に至っています(図7c)。

図7. (a) 垂直方向への熱輸送・自然放熱の概念図.ヒートシンクを熱源またはヒートパイプに接続し、カートリッジ化した熱電キャパシタを挿入・配線することでモジュールとする. (b) 高温配管(熱源)に対する設置イメージと(c) 自然放熱における発電動作.

今後の期待

IoTを駆使したエネルギー利用の最小化・最適化制御は、民生・産業など分野を問わず今後の環境改善に不可欠な技術です。今回の開発技術は、無線センサの電源確保の面からIoTのさらなる普及を支えるものとして期待されます。社会で使用されるエネルギーのおよそ50%は最終的に中低温排熱の形で無駄になっており、その有効活用技術としての側面もあります。一方、強制加熱・強制冷却条件では60℃程度の温度差からμPRISMの駆動を実証できたものの、自然放熱条件では温度差が40℃程度に限定されることから、基板材を含む材料の熱抵抗を見直すことが次の開発課題として挙げられます。

謝辞

本研究の一部は、NEDO未踏チャレンジ2050およびJSTさきがけ(JPMJPR19I9)の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル

Thermally chargeable supercapacitor modules with heat transporting systems for powering wireless sensors by natural heat dissipation

DOI

10.1016/j.cej.2025.164119

著者

堀家匠平1,2,3,4、海老原照夫4、中江亮子1、向田雅一4、小柴康子1,2、舟橋正浩1,2、衛慶碩4,5

(1神戸大学大学院工学研究科、2神戸大学先端膜工学研究センター、3神戸大学環境保全推進センター、4産業技術総合研究所材料基盤研究部門、5筑波大学大学院数理物質科学研究群)

掲載誌

Chemical Engineering Journal(Elsevier社の発行する化学工学ジャーナル)

公表日

2025年5月24日(オンライン公開)

リンク先

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 http://www.cx.kobe-u.ac.jp/