研究活動Activity

「社会に要請に応える新しい科学技術」に関する研究を推進するために機動性のある研究体制を構築しています。

神戸大学大学院工学研究科の堀家匠平准教授、西中茉佑子(博士課程前期課程2年)、小柴康子助手らの研究グループ(現:神戸大学 舟橋正浩教授研究室)は、産業技術総合研究所と共同で、クロスリンク有機超塩基をドーピング剤とした安定なn型カーボンナノチューブの創出ならびにオールカーボンナノチューブ熱電モジュールの開発に成功しました。

本研究成果は、2024年9月6日、Energy Material Advances誌にてオンライン掲載されました。

・二環式グアニジン超塩基をクロスリンクしたn型ドーピング剤

・当化合物との電荷移動相互作用によるカーボンナノチューブのn型ドーピング

・空気中、高温、高湿環境において、従来材料よりも高いn型保持特性の発現

・オールカーボンナノチューブ熱電モジュールの開発とIoTセンサへの給電を実証

背景

モノのインターネット(IoT)の普及が進む中、身の回りのあらゆるモノの情報をモニタし無線送信するIoTセンサの電源をいかに確保するかが課題となっています。トリリオンセンサとも呼ばれる膨大なセンサのすべてに対し、電池交換や配線などのメンテナンスを施すことは困難であり、ワイヤレスでメンテナンスフリーな給電技術が求められています。

環境中の微小なエネルギーをもとに、IoTセンサの各ユースポイントで電力を作り供給する技術は環境発電と呼ばれ、世界中で研究開発が行われています。中でも、工場、発電所、家庭のあらゆる場所で発生する排熱を、ゼーベック効果(*1)によって電気に変換する熱電発電は、環境発電技術の有力候補として注目されています。

近年、熱電発電用の素材として、カーボンナノチューブ(CNT)(*2)に代表されるナノカーボン材料が注目されています。一般に熱電発電デバイスでは、起電力を高めるため、プラスの電気を流しやすい“p型材料”とマイナスの電気を流しやすい“n型材料”を交互につなげて作られます。したがって、p型とn型、どちらか片方だけではなく、両方の材料を用いることが必要となります。

半導体材料をp型やn型に変える技術はドーピング(*3)と呼ばれます。CNTは空気中に含まれる酸素分子の影響でp型になりやすい反面、安定してn型の性質を発現させることが困難でした。熱電素子を環境発電用途で使用する場合、一度設置した後、長期間にわたって安定発電動作することが求められるため、空気、熱、湿度といった外部因子に対して安定なn型CNTをいかに開発するかが課題となっています。

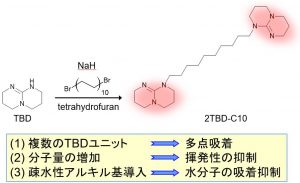

研究グループはこれまでに、図1に示す二環式グアニジン化合物1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene(TBD)をCNTに吸着させることで、高い耐熱性を備えたn型CNTが得られることを発見していました(Nature Communications 13(1), 3517 (2022))。また、TBDの平面的な分子構造はCNTとの親和性が高く、高い吸着エネルギーを得られることがこの安定性の要因であることを量子化学計算によって示してきました(Carbon 218, 118667 (2024))。

その一方、TBDでドーピングしたCNTは、負のゼーベック係数(*3)の絶対値増加や導電率の減少など、空気中100 °Cの高温下において、部分的にドープ状態が解消してしまうことも明らかになっていました。熱電素子の設計上、発電量に直結するこうしたパラメータが時間的に変動することは好ましくなく、より高い安定性を発現可能なn型ドーピング剤が求められていました。

図1.2TBD-C10の合成スキームとn型CNTの安定性向上コンセプト.

研究の内容

研究グループは、TBDの2分子をデシル基で架橋した化合物2TBD-C10(図1)をドーピング剤として適用することにしました。2TBD-C10を用いることで、(1) CNT表面に対するTBDユニットの多点吸着による脱離抑制、(2) 分子量の増加による分子揮発性の抑制、(3) 疎水性アルキル基の導入による空気中水分子の吸着抑制の効果が期待され、空気、熱、湿度に対して安定なn型CNTが得られると予想しました。

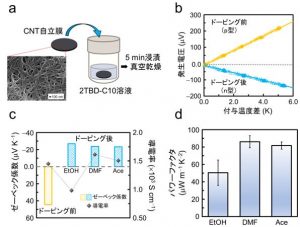

n型ドーピングは、合成した2TBD-C10の溶液にCNTの自立膜を5分間浸漬した後、乾燥する簡便な操作で行うことができました(図2a)。材料がp型とn型どちらの極性であるかは、ゼーベック係数の符号から判定できます。ドーピング前のCNT膜はおよそ+46 μV/Kのゼーベック係数を示すことからp型であることがわかりますが、2TBD-C10をドーピングしたサンプルでは約–20 μV/Kへと変化し、n型化していることがわかります(図2b)。

2TBD-C10がCNTをn型化(電子供与)するメカニズムは、TBDユニットにおける窒素原子上の孤立電子対がCNTのπ∗バンドに収容されるn – π∗ 型の電荷移動相互作用であると予想されます。こうした反応では、溶媒の種類がドーピング効率を左右します。例えば、プロトン性極性溶媒を用いた場合には、孤立電子対が水素結合によって溶媒和されるために電荷移動効率が悪くなる反面、非プロトン性極性溶媒ではこうした溶媒和を生じず、高い反応性が期待されます。ドーピングを溶液プロセスで行う以上、こうした溶媒効果は重要な知見となります。

そこで研究グループは、プロトン性極性溶媒としてエタノール(EtOH)、非プロトン性極性溶媒としてN,N-ジメチルホルムアミド(DMF)とアセトン(Ace)を用い、ドーピングにおける溶媒効果を調べることにしました。結果的に、いずれの溶媒を介して2TBD-C10をドーピングしても、CNTは負のゼーベック係数を示しn型化できることがわかりました(図2c)。一方、導電率については、DMFやアセトンを使用したほうが顕著に高い数値を示しました。導電率は、ドーピングによって導入されたキャリア(*4)の密度に比例することから、非プロトン性極性溶媒を用いたほうが、より高い効率でドーピング可能であると言えます。

この高い導電率により、非プロトン性極性溶媒を介してドーピングしたほうが高いパワーファクタ(*5)が得られることもわかりました(図2d)。熱電応用に向けたドーピングにあたっては、溶媒種まで含めて検証する必要があることを示すデータと言えます。

図2. (a) ドーピング方法の概念図とCNT自立膜の走査型電子顕微鏡像.(b) 2TBD-C10ドーピング前後におけるCNT膜のゼーベック係数測定データ.2TBD-C10ドープCNTの(c)ゼーベック係数と導電率ならびに(d)パワーファクタにおける溶媒依存性.

次に研究グループは、2TBD-C10ドーピングによって得られたn型CNT膜の安定性を評価することにしました(図3)。比較として、TBDをドーピングした試料も併せて評価しました。2TBD-C10ドープCNTのパワーファクタの変動や減少は、空気中高温下(図3a,b)、空気中室温下(図3c,d)、高湿下(図3e,f)いずれの条件においても、TBDドープ試料より小さく抑えられています。このことから、TBDの構造を拡張したドーピング剤が、空気、熱、湿度に対して安定なn型CNTの獲得に有効であることがわかります。

図3. TBD(左)と2TBD-C10(右)をドーピングしたCNT膜の安定性評価.(a,b) 空気中100 °C,(c,d) 空気中室温,(e,f) 空気中高湿(RH >80%)で保持した際のパワーファクタの経時変化.

最後に研究グループは、開発したn型CNTフィルムをp型CNTフィルムと組み合わせることで、オールCNT熱電モジュールを作製しました(図4a)。それぞれのフィルムを絶縁フィルムを介して交互に積層することで、各CNT膜の熱起電力を効果的に加算することのできる構造です。実際、p型とn型のフィルムをそれぞれ10枚ずつ積層したモジュールでは、熱起電力400 μV/Kと大きな値が得られています(図4b)。

なお、p型/n型CNT膜の接合は、バインダーを用いることなく、それぞれを直接加熱圧着することで作製しましたが、その界面抵抗率は10^4 μΩ cm^2オーダーと小さく、発電時における界面でのエネルギーロスが小さい利点があることも今回の研究で明らかとなりました。

このモジュールに温度差65℃を与え、出力特性を評価したところ、最大35 μWの良好な電力が得られ、このとき出力される電圧と電流はそれぞれ12.7 mV、2.8 mAでした(図4c)。近年、IoTセンサは低消費電力化が進んでおり、こうしたセンサの電源としての利用が期待されます。実際、モジュールで作った電力により、環境発電用昇圧回路(DC-DCコンバータ)を起動でき、Beacon(無線センサ)による環境情報(温湿度)の送信が可能であることを実証しています(図4d,e)。

図4. (a) オールCNT熱電モジュールの写真と概念図.(b) モジュールの熱起電力評価結果.(c) 温度差65 °Cにおけるモジュールの出力特性.(d) モジュールを用いたBeaconへの給電デモの様子.モジュールに温度差を与えることで発電し、その電力で昇圧回路が起動する。昇圧回路に入力された電圧は3 Vまで増幅され、Beaconに出力される。さらに、そのセンシング情報(気温、湿度)を無線送信し、スマートホンで受信・表示している.(e) Beaconの送信データをスマートホンで受信した回数.10分で16回の情報受信を確認した。

今後の期待

IoTを駆使したエネルギー利用の最小化・最適化制御は、民生・産業など分野を問わず今後の環境改善に不可欠な技術です。今回の開発技術は、無線センサの電源確保の面からIoTのさらなる普及を支えるものとして期待されます。社会で使用されるエネルギーのおよそ50%は最終的に150℃以下程度の排熱の形で無駄になっており、その有効活用技術としての側面もあります。

CNTそのものの熱電特性の増強のほか、電気的・熱的インピーダンス整合に基づくモジュールの厳密な設計によって発電量を向上させるとともに、適用可能な熱源温度範囲を拡張(より低温領域の排熱利用)させるなど、今後の研究開発が期待されます。

謝辞

本研究の一部は、科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP(JPMJTR23R6)、日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(23K13671)の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル

n-Type Carbon Nanotubes Doped by Cross-Linked Organic Superbase for Stable Thermoelectric Materials

DOI

10.34133/energymatadv.0123

著者

西中茉佑子1、衛慶碩2,3、小柴康子1,4、堀家匠平1,2,4,5

(1神戸大学大学院工学研究科、2産業技術総合研究所ナノ材料研究部門、3筑波大学大学院数理物質科学研究群、4神戸大学先端膜工学研究センター、5神戸大学環境保全推進センター)

掲載誌

Energy Material Advances (American Association for the Advancement of Science (AAAS)の発行するエネルギー材料ジャーナル)

公表日

2024年9月6日(オンライン公開)

用語解説

(*1)ゼーベック効果

導電性材料に温度差を与えることで電圧を発生する現象

(*2)カーボンナノチューブ(CNT)

六員環炭素シートであるグラフェンが、ナノメートル直径の筒状に巻かれた構造を取る物質

(*3)ゼーベック係数

ゼーベック効果において、温度差1 °Cあたり何Vの電圧を発生するかを表す物性値。その符号によって材料の極性(p型/n型)がわかる

(*4)キャリア

固体中で電気を運ぶ担い手。p型材料ではホール(電子の抜けた跡)と呼ばれるプラスの電荷、n型材料では電子と呼ばれるマイナスの電荷がキャリアとなる。

(*5)パワーファクタ

熱電素子の出力電力を比較するための尺度。ゼーベック係数の自乗と導電率の積で表される。

リンク先

神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻 http://www.cx.kobe-u.ac.jp/