研究活動Activity

「社会に要請に応える新しい科学技術」に関する研究を推進するために機動性のある研究体制を構築しています。

神戸大学大学院工学研究科の堀家匠平准教授、小柴康子助手、石田謙司客員教授らの研究グループは、産業技術総合研究所の衛慶碩主任研究員らと共同で、熱電変換機能を備えたスーパーキャパシタによる、温度差をエネルギーソースとした発電とIoTセンサの駆動に成功しました。

本研究成果は、2024年3月10日、Advanced Materials Technologies誌にてオンライン掲載されました。

ポイント

・レドックスフリー電解液を電極で挟持した構造に温度差を付与することで開放端電圧を発生

・当機能を示すデバイスを熱電キャパシタと命名

・熱電キャパシタのモジュール化によって、昇圧回路無しで温度差を2 V以上の開放端電圧に変換

・電圧監視回路の設計と最適化によって、無線センサへの断続給電を実証

背景

モノのインターネット(IoT)の普及が進む中、モノの情報をモニタし無線送信するIoTセンサの電源をいかに確保するかが課題となっています。トリリオンセンサとも呼ばれる膨大なセンサのすべてに対し、電池交換や配線などのメンテナンスを施すことは困難であり、ワイヤレスでメンテナンスフリーな給電技術が求められています。

環境中の微小なエネルギーをもとに、IoTセンサの各ユースポイントで電力を作り供給する技術は“環境発電”と呼ばれ、世界中で研究開発が行われています。中でも、工場、発電所、家庭のあらゆる場所で発生する排熱を電気に変換する“熱電発電”は、環境発電技術の有力候補として注目されています。

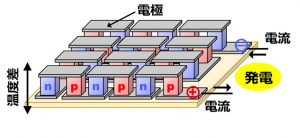

従来、固体の導電性材料に温度差を与えることで電圧が発生する“ゼーベック効果”を用いた熱電発電技術が盛んに研究されてきました。しかし、発生する電圧は温度差1℃あたり数百μVと小さいことから、電圧を稼ぐための“モジュール化” (図1)が必須となっており、製造に係る煩雑さやエネルギーコストに課題がありました。

また、給電対象となるセンサ回路は数ボルトの電圧を要することから、熱電モジュールで発生する数mVの電圧入力を、昇圧回路(DC-DCコンバータ)を介してボルトオーダーに昇圧する必要がありました。環境発電用昇圧回路は未だ高価な上、昇圧時に大幅なエネルギーロスを生じることから、昇圧回路を介さず、熱電素子で生み出した電力をセンサに直結する技術が求められています。

図1. 一般的な熱電モジュールの構造.p型とn型の材料は,温度差のもとで逆符号の電圧を発生するため,これらを交互に直列接続することで電圧を加算することができる.

研究の内容

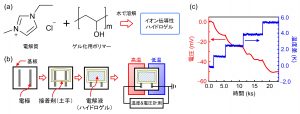

研究グループはこれまで、図2aのレドックスフリー電解液を電極で挟んだ構造(図2b)に温度差を付与することで、巨大な開放端電圧が発生することを見出してきました(図2c)。この時の熱起電力は、温度差1℃あたり約10,000μVと、一般的な固体熱電材料の数十~数百倍に達します。

図2. (a) 電解質とポリマーの構造式.これらを水に溶解することでハイドロゲルを調製し,電解液として使用した.(b) デバイスの作製方法と評価方法.温度差を与え,温度と電圧を同時に計測した.(c) 与えた温度差と発生電圧.

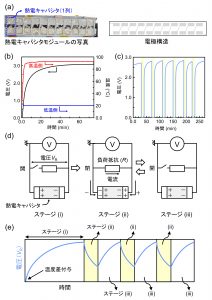

そこで、この電極/電解液/電極構造を図3aのようにモジュールとすることで、昇圧回路を介すことなくボルトオーダーの電圧が得られると考えました。実際、図3bのように、温度差を与えることで2 V以上の開放端電圧を昇圧回路無しに発生できていることがわかります。この時のモジュールの列数はわずか11列であり、電極含めすべて塗布プロセスで短時間に作製することができます。

次に研究グループは、この電圧を仕事に変換するため、当デバイスに負荷抵抗を接続することにしました。その結果、開回路で発生していた電圧は、負荷接続後、速やかに低下しゼロボルトに減衰することや、再び開回路とすることで、一度低下した電圧が回復することがわかりました(図3c)。

図3. (a) 熱電キャパシタモジュールの写真と電極構造.(b) 熱電キャパシタモジュール11列に温度差を与えた際に発生する開放端電圧.(c) 負荷抵抗の接続と取り外しを手動で繰り返した際の電圧挙動.黄色でハイライトした時間において負荷を接続している.(d) 熱電キャパシタの使用方法.(e) 各ステージにおける熱電キャパシタの電圧挙動の模式図.

こうした電圧の減衰と回復は、当デバイスがキャパシタのような動作機構を取っていることを示しています。つまり、(i)開回路で温度差を与えることで電圧が生じ、(ii)負荷を接続することで電圧が低下(この時回路に電流が流れ、仕事に変換される)、(iii) 再度開回路にすることで電圧が回復するため、負荷抵抗の接続と取り外しを交互に繰り返すことで、断続的に仕事を得ることができます(図3d,e)。IoTセンサによる情報取得と無線送信の頻度は、数秒に一度から数日に一度で十分なケースも多く、こうした断続的な給電との相性がよいと考えられます。

以上の動作機構や使用方法をもとに、当デバイスを熱電キャパシタ(熱電変換機能を備えたスーパーキャパシタ)と呼ぶことにし、IoTセンサの給電を実証することにしました。しかし、実験室レベルでこそ負荷抵抗の接続と取り外しを手動で行えるものの、実利用にあたってはこうした制御を自動化する必要があります。そこで研究グループは、熱電キャパシタの後段回路を設計し、開回路と閉回路を断続的に自動制御できるように開発を進めました。

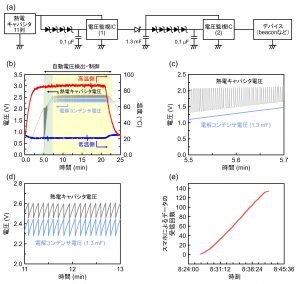

図4. (a) 熱電キャパシタから給電対象デバイスまでの回路構成.1.3 mF電解コンデンサは,容量が大きく電荷のリークも小さいことから選定した.各ダイオードは順・逆バイアス印加時の電流値の実測データから選定し,電荷の逆流防止と電圧監視ICの監視電圧チューニングのために用いた.0.1μFコンデンサは,電解コンデンサの充電やセンサへの給電の周波数を制御するために組み込んでいる.電圧監視IC自体の消費電流はナノアンペアオーダーと極めて小さく,すべて熱電キャパシタモジュールで発生した電力で賄える.(b) aの回路を駆動中の電圧挙動.(c) bの緑の時間領域の拡大図(電解コンデンサ充電中).(d) bの黄色の時間領域の拡大図(デバイス駆動中).(e) Beaconの送信データをスマートホンで受信した回数.

具体的には、ツェナーダイオード、ショットキーバリアダイオード、電解コンデンサならびに電圧監視ICを用いた回路を設計し、最適化を行いました(図4a)。電圧監視ICは、回路の電圧をモニタし、一定以上(以下)の電圧において回路を短絡(遮断)する機能を持ったICです。

熱電キャパシタモジュールで発生した電圧が電圧監視IC (1)の閾値電圧以上になると、1.3 mF電解コンデンサまでの区間が“閉”状態となり、コンデンサの充電が進みます。その後、閾値電圧以下にまで電圧が低下すると、この区間は“開”状態となり、熱電キャパシタモジュールの電圧回復ステージに移行します。以上の動作が交互に行われることで、断続的に1.3 mF電解コンデンサが充電されていきます(図4b,c)。

つづいて、電解コンデンサの電圧は同様に電圧監視IC (2)でモニタされ、給電対象となるデバイス(無線センサ)へ断続的に給電が行われることで、デバイスが駆動することになります(図4b,d)。実際、Beaconと呼ばれる無線送信デバイスに給電を行ったところ、図4eのように無線送信された情報をスマートホンにて数秒間隔で繰り返し受信できたことから、想定通りの駆動を行えていることがわかります。その他、LEDやピエゾスピーカー、モーターを同様に断続駆動できたことからも、開発回路の動作を実証したと言えます。

固体導電性材料におけるSeebeck effect、レドックス電解液におけるThermogalvanic effect、磁性体におけるSpin Seebeck effectと複数の熱電効果が知られている中、レドックスフリー電解液の熱電応答は、最近になって研究事例が増えてきています。こうした中、IoTセンサ用電源としての使用方法を、安価な材料や具体的な回路構成とともに示したことは、環境発電分野における大きな前進と言えます。

今後の期待

IoTを駆使したエネルギー利用の最小化・最適化制御は、民生・産業など分野を問わず今後の環境改善に不可欠な技術です。今回の開発技術は、無線センサの電源確保の面からIoTのさらなる普及を支えるものとして期待されます。社会で使用されるエネルギーのおよそ50%は最終的に中低温排熱の形で無駄になっており、その有効活用技術としての側面もあります。学術的には、熱電キャパシタがいかに温度差から巨大な電圧を発生するのか、理論的な解明の余地もあり、今後の研究開発に期待されます。

謝辞

本研究は、NEDO未踏チャレンジ2050の支援を受けて実施されました。

論文情報

タイトル

Voltage Detector Integrated Circuit as Versatile Toolbox for Charge Management of Thermally Chargeable Supercapacitor

DOI

10.1002/admt.202301849

著者

堀家匠平1,2,3,4、海老原照夫4、中江亮子1、向田雅一5、小柴康子1,2、石田謙司1,2,6、衛慶碩4,7

(1神戸大学大学院工学研究科、2神戸大学先端膜工学研究センター、3神戸大学環境保全推進センター、4産業技術総合研究所ナノ材料研究部門、5産業技術総合研究所・東京大学先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ、6九州大学工学研究院、7筑波大学大学院数理物質科学研究群)

掲載誌

Advanced Materials Technologies(John Wiley & Sons社の発行する材料科学ジャーナル)

公表日

2024年3月10日(オンライン公開)